Eine Geschichte in 10 Episoden – und Modelle in 1/43

Superlative im Motorsport sind beliebt, aber auch problematisch. Welche Kriterien soll man anwenden? Über welchen Zeitraum soll ein Urteil gebildet werden? Sollen nüchterne Fachleute entscheiden oder die Motorsport-Fans mit ihren Sympathien und Emotionen?

Zieht man als Kriterium die nackte Statistik heran (Siege, Meisterschaften usw.), mag der Objektivität einer Rangliste Genüge getan sein, dennoch produziert dieser Ansatz auch Ergebnisse, die man als ungerecht empfindet. So hat Stirling Moss keine einzige Formel 1-Weltmeisterschaft gewonnen (und war auch nie in Le Mans siegreich), dennoch gilt er unbestritten als der beste Pilot bei Grand Prix- und Sportwagenrennen in den Jahren zwischen 1958 und 1961. Noch schwieriger und wohl auch ungeeignet wäre ein Vergleich von Piloten aus verschiedenen Epochen der Motorsport-Geschichte – wer war besser: Nuvolari oder Fangio? Fangio oder Clark? Clark oder Senna? Schumacher oder Hamilton? Hamilton oder Nuvolari???

Bei Rudolf Caracciola (1901-1959) ist die Statistik jedenfalls eindeutig: Er war der erfolgreichste Pilot im europäischen Grand Prix-Sport in den 1930er Jahren, und er war in den damals populären Motorsport-Bereichen Grand Prix, Sportwagen und Bergrennen der bei weitem erfolgreichste Pilot zwischen den Kriegen in Deutschland.

Im Einzelnen: (1) 12 Siege in den klassischen Grands Prix in der Zeit 1932-1939 / (2) 6 Siege bei den Großen Preisen von Deutschland zwischen 1926 und 1939, z.T. mit Grand Prix-Rennwagen, z.T. mit Sportwagen / (3) Siege bei berühmten Sportwagenrennen, u.a. Tourist Trophy 1929; Irish Grand Prix 1930; Mille Miglia 1931 / (4) drei Grand Prix-Europameisterschaften (1935, 1937, 1938) / (4) Berg-Europameister 1930, 1931 und 1932.

Die Zeitspanne, in der Caracciola Rennen fuhr, reichte von 1922 bis 1952 und im Kern von 1926 bis 1939, angefangen mit seiner Premiere 1922 auf der Avus mit einem kleinen Fafnir-Sportwagen und beendet in Bern 1952 bei einem Sportwagenrennen mit dem damals neuen 300SL – ein schwerer Unfall beendete dort seine lange Karriere. Über die meisten Jahre (1923-1931, 1934-1939, 1952) war er Werksfahrer bei Mercedes bzw. Mercedes-Benz.

Im Folgenden soll diese lange Geschichte in 10 Episoden erzählt werden. Am Ende des Berichts wird dann auch auf die 1/43-Modelle der wichtigsten Fahrzeuge seiner Karriere eingegangen (sofern sie produziert wurden).

(1) Von den Anfängen zum ersten großen Erfolg – 1922-1926

Der 1901 in Remagen am Rhein geborene Caracciola kam nach seiner Ausbildungszeit in einer Kölner Maschinenfabrik zum Autobauer „Fafnir“ in Aachen. Mit einem kleinen Fafnir-Sportwagen (6 Steuer-PS, 1,6 Liter Hubraum) bestritt er erste Autorennen, u.a. 1922 auf der Berliner Avus. 1923 kam er zur D.M.G. (Daimler Motoren Gesellschaft) als Verkäufer in der Niederlassung Dresden. Da fuhr er bereits erste Rennen für seinen neuen Arbeitgeber. Das waren überwiegend Bergrennen, zunächst mit einem 1,5 Liter Vierzylinder-Mercedes, der vom Targa Florio-Rennmotor von 1922 angetrieben wurde (2 obenliegende Nockenwellen, Kompressor), ein ideales Sportgerät für talentierte Nachwuchsfahrer.

1924/25 kamen Starts mit dem neuen großen Touren-Sportwagen Mercedes 24/100/140 PS hinzu. Der hatte über 6,2 Liter Hubraum, wog über zwei Tonnen und trug bereits die Handschrift des neuen Chefkonstrukteurs Ferdinand Porsche, der im Frühjahr 1923 zu Mercedes kam. 1926 wurde daraus der Mercedes-Benz „Typ K“, mit einem um 35cm kürzeren Radstand (daher „K“ für kurz). Caracciola wurde zunächst vor allem bei Bergrennen und meist kürzeren Straßenrennen eingesetzt, bei denen er bereits viele Erfolge sammelte. Aber noch waren die großen Events den etablierten Piloten Christian Werner, Karl Sailer oder Alfred Neubauer vorbehalten. Immerhin wurde Caracciola beim Start des neuen Mercedes Grand Prix Achtzylinder-Rennwagens in Monza 1924 (Gran Premio Italia) schon als Ersatzfahrer nominiert.

Der 11. Juli 1926 bescherte Caracciola dann den ersten großen Erfolg in einem internationalen Rennen. Vor über 200 Tsd. Zuschauern beim Großen Preis von Deutschland auf der Avus fuhren er und Adolf Rosenberger mit zwei Mercedes Achtzylinderwagen, die als Grand Prix-Rennwagen in Monza 1924 erstmals am Start waren und für das Rennen in Berlin (für Sportwagen ausgeschrieben) zwei zusätzliche Sitze hinter der Hinterachse erhielten („Bucket Seats“) – das war laut Reglement erforderlich. Am Ende gewann Caracciola das Rennen und konnte dabei seine besonderen Qualitäten als „Regenmeister“ ausspielen. Berlin hatte ein neues Sportidol, und mit dem Preisgeld konnte er einen Mercedes-Benz Verkaufsraum am Kurfürstendamm eröffnen.

Man sollte allerdings anmerken, dass das Avusrennen zwar als erste international besetzte Autosport-Veranstaltung in Deutschland nach dem Krieg bezeichnet wird, seine Bedeutung im Jahreskalender aber eher als „Kategorie Zwei“ eingestuft werden muss. So nennt der Grand Prix-Experte Leif Snellman (Webseite: „goldenera“) für 1926 vier Grands Prix der obersten Stufe (Frankreich, Italien, Spanien bzw. Europa und Großbritannien) und ca. 40 Rennen der zweiten Kategorie, darunter das auf der Avus. Aber für Deutschland und besonders für Berlin hatte das Rennen schon eine besondere Bedeutung.

(2) 1927/28 – Große Erfolge mit den „weißen Elefanten“: Mercedes-Benz Typ S und SS

In den Jahren nach der Fusion zwischen Daimler (Mercedes) und Benz konzentrierten sich die Renneinsätze auf die Sportwagen, die Grand Prix-Szene war erst ab 1934 wieder Thema. Dabei standen zunächst nationale Rennen und Bergprüfungen im Vordergrund. Caracciolas Karriere war in den Jahren bis 1931 eng mit Mercedes-Benz und dem Rennleiter Alfred Neubauer verknüpft und geprägt von der Entwicklung der Mercedes-Benz Sportwagen, vom Typ „K“ über die Nachfolger „S“, „SS“ , SSK“ und „SSKL“, dazu kann auf dieser Webseite ein ausführlicher Bericht aufgerufen werden.

1927 war das Jahr des Mercedes-Benz Typ S, einer Weiterentwicklung des Typ K, mit stärkerem Motor und tiefer gelegtem Chassis. Erster Höhepunkt des Jahres war das Rennen zur Eröffnung des neuen Nürburgrings (Eifelrennen), das Caracciola mit dem Typ S gewann: Er siegte nicht nur in der großen Sportwagenklasse, sondern war auch im Vergleich mit den parallel gestarteten Rennwagen der Schnellste. Beim international besetzten Großen Preis von Deutschland am Nürburgring, ausgeschrieben für Sportwagen, fiel Caracciola dagegen aus, es gewann sein Teamkollege Otto Merz. Ein Schwerpunkt der Renneinsätze lag außerdem auf den populären Bergprüfungen.

1928 folgte dem S der SS mit erneut stärkerem Motor und später im Jahr der SSK mit verkürztem Chassis, ursprünglich eigens entwickelt für die Bergrennen. Wichtigstes Rennen des Jahres war für die Mercedes-Mannschaft der Große Preis von Deutschland am Nürburgring, und dieses Mal gewann Caracciola die Hitzeschlacht mit dem SS, wobei er sich von Christian Werner ablösen lies. Danach folgten viele Erfolge mit dem SSK bei Bergrennen, dort z.T. auch als „Rennwagen“ eingesetzt, ohne Kotflügel und Scheinwerfer.

(3) 1929/30 – Internationale Siege mit dem Mercedes-Benz SSK

1929 und 1930 erweiterte Mercedes-Benz seine Werkseinsätze um einige ausgewählte internationale Rennen, wie immer kompetent und energisch geführt vom Rennleiter Neubauer. Exemplarisch war 1929 die Teilnahme des Teams an der britischen Tourist Trophy: Caracciola holte hier mit dem SS einen viel beachteten Sieg gegen prominente Konkurrenz (Alfa Romeo, Bentley, Bugatti). Beim Großen Preis von Deutschland für Sportwagen auf dem Nürburgring fiel er mit dem SSK dagegen aus. Beeindruckend war seine Leistung beim Grand Prix Monaco: Dort holte er mit seinem schweren SSK, hier als Rennwagen ohne Kotflügel, einen tollen dritten Platz unter den Grand Prix-Spezialisten mit ihren leichten Bugattis.

1930 folgten drei weitere internationale Einsätze bei renommierten Sportwagenrennen: Bei der Mille Miglia fuhr Caracciola zusammen mit Christian Werner den SSK und holte Platz 6, in Le Mans fielen die Beiden mit ihrem SS allerdings aus, nachdem sie das Rennen über viele Stunden mitbestimmt hatten, und beim Irish Grand Prix gelang Caracciola mit seinem SSK der Sieg, wieder gegen starke Konkurrenz von Alfa Romeo, Bentley und Talbot. Mercedes und besonders Caracciola hatten sich damit in der internationalen Sportwagen-Szene etabliert, außerdem holte Caracciola den Titel des Berg-Europameisters.

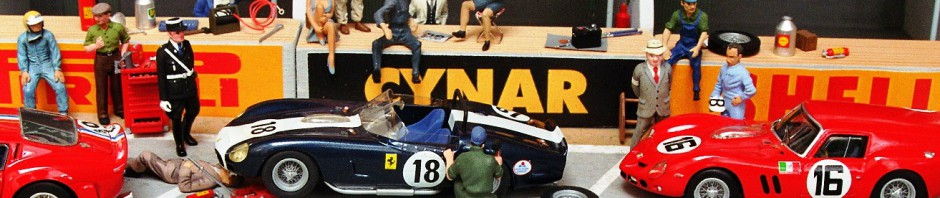

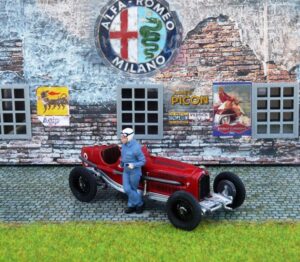

Mercedes-Benz SSK, Irish Grand Prix 1930, Sieger Caracciola. Modell auf Basis eines alten Solido-Diecasts

(4) 1931 – Mercedes-Benz SSKL: Siege am Nürburgring und bei der Mille Miglia

Die Wirtschaftskrise in Deutschland führte bei Daimler Benz 1931 zur Schließung der Rennabteilung. Renneinsätze der Sportwagen, die als Typ SSKL ihre letzte Entwicklungsstufe erreicht hatten, erfolgten nun in privater Hand (Caracciola, Stuck, von Brauchitsch), wobei das Tandem Neubauer-Caracciola am erfolgreichsten war. Höhepunkt der Saison war der Sieg des SSKL bei der Mille Miglia – sicher der größte Erfolg der Mercedes-Benz „S-Reihe“ und Caracciolas bisheriger Höhepunkt seiner Laufbahn. Bei den Veranstaltungen in Deutschland – Großer Preis, Eifelrennen und Avusrennen – trat Caracciola mit der „Rennwagen“-Version des SSKL an und gewann alle drei Rennen, wobei Eifel und Avus aber nur national besetzt waren. Hinzu kam der erneute Titel des Berg-Europameisters.

(5) 1932 – Ein Jahr bei Alfa Romeo: Erfolge mit den Typen Monza und P3

1932 war die „S-Reihe“ von Mercedes-Benz an ihre Grenzen gestoßen – sieht man einmal vom „SSKL-Stromlinie“ von Freiherr von Fachsenfeld ab, mit dem von Brauchitsch auf der Avus gewinnen konnte. Für Caracciola blieb nach dem (vorübergehenden) Abschied der Stuttgarter vom großen Motorsport nur die Option Alfa Romeo, um seiner Karriere einen neuen Impuls zu geben. So war er 1932 bei der S.A. Alfa Romeo unter Vertrag (also nicht bei der Scuderia Ferrari), mit einer glänzenden Saisonbilanz. Bei den drei Grands Prix zur Europameisterschaft (Italien, Frankreich und Deutschland) holte er einen Sieg (am Nürburgring) und einen dritten Platz (Frankreich), jeweils mit dem neuen Alfa Monoposto „P3“. Der P3 löste zur Saisonmitte den 8C 2300 Monza ab und war auf Anhieb der überlegene Grand Prix-Rennwagen. Caracciola holte bei weiteren wichtigen Rennen noch zwei Siege (Eifelrennen, Grand Prix Monza) und weitere gute Platzierungen, so z.B. in Monaco (Platz 2), wo sein 8C Monza noch in der deutschen Rennfarbe Weiss lackiert war. Am Ende holte er sieben Podestplätze in acht Rennen. Zusätzlich gewann Caracciola den dritten EM-Titel am Berg, musste die Mille Miglia mit dem 8C Sportwagen allerdings mit einem Ausfall abhaken.

1933 – ein verlorenes Jahr! Es war Caracciolas Unglücksjahr, das fast zum Ende seiner Karriere geführt hätte – mit einer privaten und einer sportlichen Komponente. Bleiben wir hier beim Motorsport: Bei Alfa Romeo übernahm ab 1933 wieder die Scuderia Ferrari die Werkseinsätze, Caracciolas Vertrag von 1932 wurde nicht verlängert. Zusammen mit seinem Freund Louis Chiron gründete er daraufhin die „Scuderia CC“, die wie die Scuderia Ferrari zunächst mit dem Alfa Romeo 8C Monza antrat und damit auf Augenhöhe mit dem Werksteam war (der P3 verschwand vorübergehend im Werks-Magazin). Geplant waren neben der Teilnahme an den Grands Prix auch ein Start in Le Mans und bei den 24 Stunden von Spa.

Die beiden 8C Monza des Teams traten zur Saisoneröffnung in Monaco an, sie waren weiß mit blauem Streifen (Caracciola) und blau mit weißem Streifen (Chiron) lackiert. Am 20. April, beim ersten Training, kam es zu dem schweren Unfall, der Caracciola über das gesamte Jahr außer Gefecht setzte und auch danach weitere Rennen ernsthaft in Frage stellte.

Aber schon im Verlauf des Jahres 1933 eröffnete sich die Chance auf ein Comeback im folgenden Jahr, sofern der Heilungsprozess dies ermöglichen würde. Mercedes-Benz plante nämlich die Rückkehr in die Grand Prix-Szene mit einem neuen Rennwagen „W25“, der 1933 entwickelt wurde und in der ab 1934 gültigen 750kg-Formel (Maximalgewicht) eingesetzt werden sollte.

(6) 1934: Comeback nach einem verlorenen Jahr mit dem neuen Mercedes-Benz W25

Die Entscheidung wurde bei Daimler Benz sicher auch von der finanziellen Förderung durch die neue nationalsozialistische Regierung beeinflusst. Rennleiter Neubauer hoffte auf seinen Wunsch-Kandidaten Caracciola, engagierte zur Sicherheit aber neben von Brauchitsch einen erfahrenen Piloten: Luigi Fagioli war dann übers Jahr 1934 auch der erfolgreichste Mercedes-Fahrer, zumal Caracciola immer noch unter seiner schweren Hüftverletzung litt – sie begleitete ihn über seine gesamte weitere Karriere mit starken Schmerzen und einem verkürzten Bein.

Der neue W25 mit aufgeladenem Achtzylinder-Reihenmotor startete erstmals beim Eifelrennen Anfang Juni und traf über die Saison auf einen ebenbürtigen Gegner, den von Ferdinand Porsche konstruierten „P Wagen“ von Auto Union. Mercedes startete in fünf Grands Prix der ersten Kategorie und holte wie Auto Union zwei Siege (Italien und Spanien), bei den fünf Rennen der zweiten Kategorie trat man dreimal an und gewann das Eifelrennen. Hans Stuck von der Auto Union und Fagioli waren die erfolgreichsten Piloten, während Caracciola nur den Sieg in Monza (gemeinsam mit Fagioli) aufweisen konnte – ein Comeback mit gemischten Resultaten.

Zu den Jahren 1934 bis 1939 – der großen Zeit der Silberpfeile von Mercedes-Benz und Auto Union – kann auf der Minerva-Webseite ein ausführlicher Bericht aufgerufen werden. Er nutzt ebenso wie der hier vorliegende Bericht die vorzügliche und sehr detaillierte Webseite von Leif Snellman („goldenera“), von der auch die Einteilung von Grands Prix in „erste“ und „zweite“ Kategorie übernommen wurde.

(7) 1935: Grand Prix-Europameister mit dem Mercedes-Benz W25

1935 war das erste Jahr der Europameisterschaft (EM), mit sieben Großen Preisen sowie sieben weiteren internationalen Rennen der Grand Prix-Klasse außerhalb der Meisterschaft. Die EM wurde vom Mercedes-Benz W25 dominiert. In vier der sieben EM-Rennen war Rudolf Caracciola erfolgreich, er wurde überlegen Europameister, gewann außerdem beim Eifelrennen und beim Grand Prix Tripolis – sein Comeback war nun endgültig vollzogen. 1935 war die erfolgreichste Saison in Caracciolas langer Karriere.

1936 war das Jahr der Auto Union und ihres neuen Starpiloten Bernd Rosemeyer: Er wurde überlegen Europameister, siegte in drei der vier EM-Rennen und in zwei der sieben weiteren Rennen der zweiten Kategorie. Mercedes war dagegen nur zweimal erfolgreich. Caracciola erzielte einen EM-Sieg zur Saisoneröffnung beim Grand Prix von Monaco, bei idealem Wetter für den „Regenmeister“. Mercedes hatte den W25 offensichtlich in die falsche Richtung entwickelt: Der für den W25K (K= kürzerer Radstand) entwickelte neue V12-Motor war zu schwer, der „alte“ Achtzylinder-Motor nicht stark genug und die Fahreigenschaften des „Kurz“ zu schlecht, um einem Rosemeyer zu folgen. Ab Saisonmitte zog man sich in Stuttgart aus dem Geschehen zurück und entwickelte bereits ab Mitte der Saison den neuen W125 für das folgende Jahr.

(8) 1937: Erneut Europameister mit dem Mercedes-Benz W125, Höhepunkt der 750kg-Formel

Die letzte Saison unter der 750kg-Formel bildete den Höhepunkt der Grand Prix Szene der 1930er Jahre. Auto Union vertraute erneut dem Star des Vorjahres Bernd Rosemeyer, und Mercedes-Benz konterte mit dem Erstlingswerk des neuen Ingenieurs Uhlenhaut, dem legendären W125, der mit knapp 600 PS über fast 50 Jahre der stärkste Grand Prix-Wagen blieb. Damit war man gegenüber dem Gespann Auto Union-Rosemeyer wieder auf Augenhöhe. Am Ende der Saison hieß es bei der Konfrontation der beiden Hersteller 7:5 für Mercedes und im Duell Caracciola gegen Rosemeyer 4:4. Allerdings erzielte „Caratsch“ drei seiner vier Erfolge in den Grands Prix der Europameisterschaft und holte damit nach 1935 seinen zweiten Titel.

Ein Bericht zum W125 auf dieser Webseite kann hier aufgerufen werden.

(9) 1938/39: Der „Altmeister“ holte noch zwei Grand Prix-Siege mit dem Mercedes-Benz W154

1938/39 galt eine neue Formel: Hubraum maximal 3 Liter bei aufgeladenen Motoren bzw. 4,5 Liter bei Saugmotoren, Mindestgewicht bei voller Ausschöpfung des Hubraumlimits 850 kg (trocken). Während Mercedes-Benz 1938 pünktlich zum Saisonbeginn seinen neuen W154 vorstellte, war der neue Auto Union erst zur Saisonmitte einsatzbereit, und erst da wurde mit Tazio Nuvolari ein würdiger Ersatz für Rosemeyer gefunden, der im Januar bei einer Rekordfahrt sein Leben ließ. Die Saison ging klar an Mercedes: Von den vier Grands Prix zur Europameisterschaft gewann Mercedes drei mit unterschiedlichen Piloten (Caracciola, von Brauchitsch, Seaman), Auto Union nur den Preis von Italien (Nuvolari). Und bei den Rennen der zweiten Kategorie war Mercedes ebenfalls erfolgreicher als Auto Union (3:1 Siege). Am Ende wurde Caracciola erneut Europameister.

Die Grand Prix-Saison 1939 war bereits vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überschattet – der Große Preis von Italien, letzter Lauf zur Europameisterschaft, fand nicht mehr statt. Mercedes beherrschte mit dem neuen W154/39 (neue Karosserie, stärkerer Motor mit zweistufigem Kompressor) die Saison – fünf Siege in sechs Grand Prix-Rennen, darunter drei Erfolge in den vier Rennen zur Europameisterschaft. Hermann Lang war der erfolgreichste Pilot der Saison mit zwei Siegen in den EM-Rennen und weiteren zwei Siegen in den beiden Rennen der zweiten Kategorie, die noch stattfinden konnten. Den Saisonhöhepunkt des Jahres, den Großen Preis von Deutschland, gewann aber nicht Lang, sondern Altmeister Caracciola, typischerweise bei Regen. Es war sein letzter großer Grand Prix-Sieg, und bei seinem letzten Start vor dem Krieg holte er sich hinter Lang Platz 2 beim Grand Prix der Schweiz. Die Überraschung des Jahres war der Erfolg des kurzfristig für die „Voiturette“-Klasse (Motoren bis 1,5 Liter Hubraum) entwickelten Mercedes-Benz W165. In Tripolis gewann Lang vor Caracciola gegen starke Konkurrenz aus Italien.

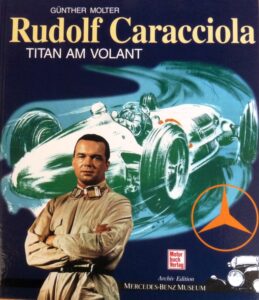

Resümee: In den fünf Jahren der Grand Prix-Europameisterschaft 1935-1939 gewann Caracciola drei Titel und 10 von 24 Rennen. Damit übertraf er alle Konkurrenten bei weitem: Rosemeyer kam auf drei Siege, und je zwei Siege holten von Brauchitsch, Nuvolari und Lang. In diesen Jahren krönte er seine lange Laufbahn, die Anfang 1933 schon vor dem Aus stand. Seine vielen Erfolge am Berg, mit dem Sportwagen und bei den Rekordfahrten auf deutschen Autobahnen fügen sich zum Bild eines kompletten Rennfahrers, eines – wie Buchautor Günther Molter schrieb – „Titanen am Volant“.

(10) Nachspiel 1952: Start bei der Mille Miglia mit dem neuen 300SL und Unfall in Bern

Aber Caracciolas Zeit als Rennfahrer war mit der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg noch nicht abgelaufen, obwohl er 1946 bereits ein „hohes Pilotenalter“ von 45 Jahren erreicht hatte. In dem Jahr wollte er von seinem Wohnsitz in der Schweiz aus einen Start mit dem 1939er Mercedes W154 in Indianapolis realisieren. Als das Vorhaben scheiterte, versuchte er es in einem amerikanischen Team, verletzte sich dann aber bei einem Trainingsunfall in Indianapolis so schwer, dass er längere Zeit außer Gefecht gesetzt war.

Ein letztes, leider nur kurzes Nachspiel erfuhr seine Karriere 1952 mit dem erneuten Einstieg von Mercedes-Benz in den Motorsport. Eine Rückkehr in die Formel 1 wurde zwar – noch – verworfen, stattdessen öffnete man mit dem neuen 300SL die Tür für den internationalen Wettbewer der Sportwagen. Die Entstehung und Renngeschichte des SL wird in Kürze in einem Bericht auf dieser Webseite behandelt, ebenso wird dort auf die Modelle in 1/43 eingegangen. Jedenfalls war Caracciola auf Betreiben Neubauers trotz seines Alters (51 Jahre) als Werksfahrer neben Hermann Lang und Karl Kling gesetzt. Das Saisonprogramm von Mercedes sah Werkseinsätze mit jeweils drei Fahrzeugen bei den wichtigsten Langstreckenrennen des Jahres vor: Mille Miglia, Le Mans und Carrera Panamericana. Man kann davon ausgehen, dass Caracciola als Pilot eines der Autos vorgesehen war. Für Le Mans war er zusammen mit Luigi Fagioli als Fahrer eines 300SL gemeldet (die beiden Stars der 1930er Jahre brachten es zusammen auf 103 Jahre). Dazu kam es aber nicht.

Bei der Mille Miglia fuhr Caracciola Anfang Mai einen der 300SL, Kopilot war Paul Kurrle. Das Rennen war bestimmt vom Zweikampf zwischen Karl Kling und Giovanni Bracco mit dem neuen Ferrari 250S, der 50 PS mehr unter der Haube hatte als der SL. Am Ende gewann Bracco mit viel Glück (sowie Cognac und Chesterfield) das Duell, während sich Caracciola mit Platz vier begnügen musste: Der Motor seines Autos war (planmäßig oder durch technischen Defekt?) etwas schwächer als beim Kling-Auto. Zwei Wochen nach dem Italo-Klassiker startete die Mercedes-Mannschaft beim „Grand Prix von Bern“, einem Sportwagenrennen über eine Stunde. Hier führte ein Bremsdefekt zum dritten schweren Unfall in Caracciolas Laufbahn (nach 1933 und 1946), die Beinverletzungen des heftigen Aufpralls gegen einen Baum beendeten seine 30jährige Karriere.

Sieben Jahre später erlag er dann einer akuten Leberinfektion – im Alter von 58 Jahren.

Caracciolas Laufbahn in 10 Episoden – Modelle in 1/43

Text folgt demnächst.

Quellen

Karl Ludvigsen, Mercedes-Benz Renn- und Sportwagen, Bleicher, Gerlingen 1991 / Karl Ludvigsen, Die Deutsche Rennsport-Geschichte, Deutsche Ausgabe, GeraMond 2012 / Günther Molter, Rudolf Caracciola – Titan am Volant, Motorbuch Verlag, Stuttgart 1995 / George C. Monkhouse, Mercedes-Benz Grand Prix 1934-1955, Orell Füssli, 1985 / Alfred Neubauer, Harvey T. Rowe, Männer, Frauen und Motoren, Die Erinnerungen des Mercedes-Rennleiters Alfred Neubauer, Motorbuch Verlag, Stuttgart 1997 / Paul Parker, Sportscar Racing in Camera 1950-1959, Haynes Publishing, 2010 / Quentin Spurring, Le Mans The Official History of the World´s Greatest Motor Race, 1949-59, Haynes Publ., Sparkford 2011 / Leonardi Acerbi, Mille Miglia – Immagini di una Corsa, A Race in Pictures, Giorgio Nada Editore, Milano, 2015